骨折とは

骨折とは、強い力が加わることで骨が折れたり、ひびが入ったりする状態です。骨は、カルシウムなどを豊富に含む硬い組織でできていますが、限界以上の力がかかるとその構造が壊されてしまいます。

骨折とは、強い力が加わることで骨が折れたり、ひびが入ったりする状態です。骨は、カルシウムなどを豊富に含む硬い組織でできていますが、限界以上の力がかかるとその構造が壊されてしまいます。

骨折すると、痛みや腫れ、内出血が生じ、折れた部分が変形し、動かせなくなったりすることもあります。

治療としては、折れた骨を正しい位置に戻してギプスなどで固定し、骨が自然にくっつくのを待ちます。

多くの場合、数週間から数ヶ月で骨はつながり、大半の機能は元通りになります。

しかし、骨折の程度や場所、年齢、治療法によっては、骨がうまくつながらなかったり、関節の動きが悪くなったり、痛みが残ったりするなど、完全に元通りにならないこともあります。

特に、関節に近い部分の骨折や、粉砕骨折などの複雑な骨折では、後遺症が残る可能性が高まります。

整形外科専門医による診断、治療、リハビリテーションをしっかり受けることが、機能回復にはとても重要です。

骨折の原因

骨折は、骨にかかる力と骨の強さのバランスが崩れることで起こります。

外からの強い力

転倒、転落、スポーツ中の衝突、交通事故など、骨の強度を超える大きな力が一度に加わる場合が最も一般的です。これが「外傷性骨折」と呼ばれるものです。

繰り返される小さな力

スポーツなどで、骨の同じ部位に何度も小さな負担がかかり続けることで、徐々に骨が損傷し、最終的に骨折に至ることがあります。これは「疲労骨折」と呼ばれ、マラソン選手の下腿(すね)の骨折などが典型例です。

骨自体の弱さ、もろさ

骨粗しょう症のように骨密度が低下してもろくなっている場合や、骨腫瘍などの病気によって骨が破壊されている場合、わずかな力で骨折してしまうことがあります。これを「病的骨折」と呼びます。

このように、骨折の原因は、上記のような原因が単一、または複合的に起こることで発生します。

健康な骨に強い衝撃が加わる場合から、骨が弱っているために軽い力でも折れてしまう場合まで、多岐にわたります。

骨折の種類

圧迫骨折

圧迫骨折は、主に背骨(脊椎)に起こる骨折の一種です。

圧迫骨折は、主に背骨(脊椎)に起こる骨折の一種です。

特に高齢者に多く見られ、骨粗しょう症によって骨がもろくなっている場合に、尻もちをついたり、重いものを持ったりといったわずかな衝撃で、椎体(背骨を構成する骨)が潰れるように変形して起こります。ひどい場合には、咳やくしゃみでも発生することがあります。急激な腰や背中の痛みが生じることが多く、寝返りや起き上がりが困難になることが多いです。

いつのまに背骨が骨折している「いつの間にか骨折」もありますため、いつ起こったのかわからない場合もあります。

多くの場合、保存療法として安静、コルセットによる固定、薬物療法が行われますが、重症の場合は手術が検討されることもあります。一度発生すると、他の部位の圧迫骨折を誘発しやすい傾向があるため、骨粗鬆症治療が重要となります。

疲労骨折

疲労骨折は、一度に大きな外力が加わることによって起こる通常の骨折とは異なり、骨の同じ部位に繰り返し、比較的弱い力が加わり続けることで発生する骨折です。

特に、スポーツ選手や肉体労働者に多く見られます。例えば、ランニングによる脛骨(すねの骨)や足の甲の骨、投球動作による肘の骨などが挙げられます。初期にはレントゲンに写らないこともあり、診断が難しい場合があります。

痛みは動作時に強くなり、安静にすると軽減する傾向があります。治療には、原因となる活動の中止と十分な安静が不可欠で、回復には数週間から数ヶ月かかることがあります。無理をすると悪化し、完全に折れてしまうこともあります。

肋骨骨折

肋骨骨折は、胸部に強い衝撃が加わることで肋骨が折れる骨折です。

転倒、交通事故、スポーツ中の衝突などが主な原因となります。また、激しい咳やくしゃみ、ゴルフスイングの繰り返しなどによって、比較的軽微な力で疲労骨折のように発生することもあります。症状としては、深呼吸や咳、体をひねる動作で強い痛みが生じ、呼吸が浅くなる傾向があります。

複数の肋骨が折れると、肺や心臓などの内臓を損傷する危険性もあり、呼吸困難や血気胸(肺の周りに血液や空気が溜まる状態)を引き起こすこともあります。多くの場合、装具で固定をし、痛みを和らげるための薬物治療が中心となります。

高齢者の骨折の場合には骨粗鬆症が影響している可能性があります。

剥離骨折

剥離骨折は、骨折の一種ですが、骨本体が折れるのではなく、腱や靭帯が骨に付着している部分が、その牽引力によって骨の一部を剥がし取ってしまう形で発生する骨折です。

スポーツ中に急な方向転換をしたり、ジャンプから着地したりする際に、筋肉や腱が強く収縮することで起こりやすいです。

例えば、足首の捻挫の際に靭帯が骨の一部を剥がし取ったり、ハムストリングス(太ももの裏の大きな筋肉)が坐骨の一部を剥離させたりすることがあります。通常の骨折よりも小さな力が原因となることがあり、骨の連続性は保たれているため、見過ごされることもあります。多くは保存療法で治療されますが、剥がれた骨片が大きい場合や、関節の機能に影響が出る場合は手術が必要になることもあります。

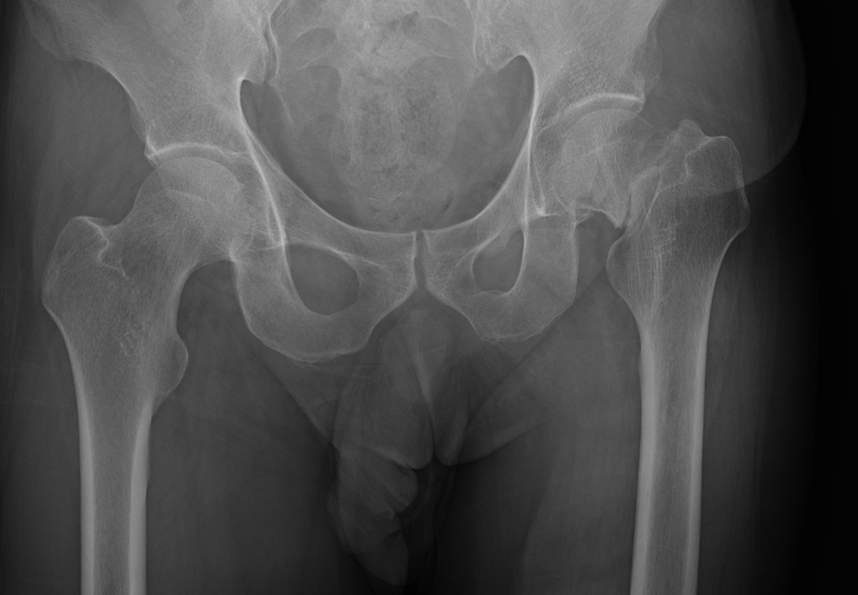

大腿骨骨折

大腿骨骨折は、太ももの骨である大腿骨に発生する骨折で、その部位によって様々な種類があります。特に高齢者に多く見られるのが「大腿骨頚部骨折」と「大腿骨転子部骨折」で、骨粗しょう症による骨の脆弱性が主な原因となり、自宅での転倒など比較的軽微な外力で発生します。これらの骨折は、自力での歩行が不可能になり、強い痛みを伴います。多くの場合、手術が必要となり、人工骨頭挿入術や観血的骨接合術などが行われます。手術後もリハビリテーションが長期にわたり必要となり、ADL(日常生活動作)の低下や寝たきりにつながるリスクも高いため、予防が非常に重要視されます。

大腿骨骨折は、太ももの骨である大腿骨に発生する骨折で、その部位によって様々な種類があります。特に高齢者に多く見られるのが「大腿骨頚部骨折」と「大腿骨転子部骨折」で、骨粗しょう症による骨の脆弱性が主な原因となり、自宅での転倒など比較的軽微な外力で発生します。これらの骨折は、自力での歩行が不可能になり、強い痛みを伴います。多くの場合、手術が必要となり、人工骨頭挿入術や観血的骨接合術などが行われます。手術後もリハビリテーションが長期にわたり必要となり、ADL(日常生活動作)の低下や寝たきりにつながるリスクも高いため、予防が非常に重要視されます。

若年者では、交通事故や高所からの転落など、非常に大きな外力によって発生することが多いです。

骨折の初期症状

- 激しい痛み(特に患部を押したり動かしたりした時)

- 腫れ

- 内出血(青あざ、紫色の変色)

- 変形(明らか変形している、短縮しているなど)

- 異常な可動性(本来曲がらない方向へ曲がる)

- キシキシという音や感覚(軋轢音、軋轢感)

- 機能障害(患部を動かせない、体重をかけられないなど)

- しびれや麻痺(神経損傷がある場合)

- 感覚の異常

- 痛いところから先が冷たく感じる

- 触ると熱い感じがする

- 患部を押すと痛い

- 骨が見えている

骨にヒビが入った時の症状は?

「骨にヒビが入る」とは、医学的には「不全骨折」や「亀裂骨折」と呼ばれ、骨の一部が完全に分離せずに損傷している状態を指します。症状は、完全な骨折と似ていますが、比較的軽度なことが多いです。しかし、「骨にヒビが入る」はすべて骨折に準じた治療が必要となります。

主な症状としては、以下の点が挙げられます。

痛み

損傷部位に局所的な痛みが生じます。特に、患部を押したり、動かしたり、体重をかけたりすると痛みが強くなる傾向があります。安静時には痛みが軽減することもあります。

腫れ

患部周辺がわずかに腫れたり、むくんだりすることがあります。

圧痛

骨のヒビが入った部分を指で押すと、ピンポイントで強い痛みを感じます。

内出血

骨の損傷による出血で、患部に青あざや変色が見られることがあります。

運動時痛・機能障害

痛みのため、患部の関節を動かしにくくなったり、体重をかけることが困難になったりすることがあります。

完全な骨折のように、見た目の変形や異常な可動性(本来動かない方向に動くこと)が顕著でないことが多いため、単なる打撲や捻挫と勘違いされやすいですが、外傷の痛みが続く場合は整形外科の受診が必要です。

骨折の痛みのピークはいつ?

骨折の痛みは、一般的に受傷直後から数日(2~3日)がピークとなります。

骨折の痛みは、一般的に受傷直後から数日(2~3日)がピークとなります。

これは、骨折によって血管や神経が損傷し、患部で強い炎症反応が起こるためです。

炎症により、腫れや熱感、痛みを引き起こす物質が放出され、痛みが最も強く感じられます。

その後、骨折部位がギプスなどで固定され、炎症が徐々に落ち着いてくると、痛みも徐々に和らいでいきます。

ただし、完全に痛みがなくなるまでには数週間から数ヶ月かかることもあり、骨が完全に癒合するまでは、無理な動きや体重をかけると痛みを感じることがあります。

特に、鎖骨、肋骨骨折のように固定が難しい部位や、複雑な骨折の場合は、痛みのピークがもう少し長く続くこともあります。

骨折は

じっとしていても痛い?

骨折はじっとしていても痛むことが多いです。

これは、骨折によって骨膜(骨の表面を覆う神経が豊富な膜)や周囲の組織、血管が損傷し、炎症反応が起きるためです。

炎症によって痛みを感じる物質が放出され、安静にしていてもズキズキとした痛みや鈍い痛みが続くことがあります。

特に受傷直後の炎症が強い時期は、動かさなくてもつらい痛みが出ることが多いです。

ただし、骨折のタイプや程度によっては、動かした時にだけ強く痛みを感じ、安静時は比較的痛みが少ない場合もあります。

例えば、軽いヒビや疲労骨折の初期段階では、その傾向が見られることがあります。

そのため、痛いかどうかだけで骨折の有無は判定が難しいことがあります。心配な時は整形外科を受診されることをお勧めします。

当院では整形外科専門医が診療を行いますのでお気軽受診、ご相談ください。

骨折の検査・診断

X線検査(レントゲン)

最も一般的に行われる検査です。骨折の有無、部位、種類、ずれの程度などを確認できます。ただし、微細なヒビ(不全骨折)や、軟骨部分の損傷、疲労骨折の初期などは写りにくい場合があります。

超音波検査(エコー)

リアルタイムで骨の表面や周囲の軟部組織の状態を観察できます。レントゲンでわかりにくい骨折(特に小児の軟骨部分を含む骨折や肋骨骨折、不全骨折など)の診断に役立つことがあります。

これらの検査にても判断が難しい場合は以下の検査を行う場合があります。

CT検査

(コンピュータ断層撮影)

X線では分かりにくい複雑な骨折や、骨の立体的な状態、骨折のずれの方向などを詳しく調べることができます。特に、関節内の骨折や、骨盤・脊椎の骨折などで有用です。

MRI検査(磁気共鳴画像)

骨折だけでなく、骨の周囲の軟部組織(靭帯、腱、筋肉、神経、血管など)の損傷を評価するのに優れています。X線やCTでは見えにくい微細な骨折(不顕性骨折)や、疲労骨折、骨髄内の出血や炎症などを確認でき、骨折の時期(新しいか古いか)の判別にも役立ちます。放射線被曝がないのも特徴です。

これらの検査を総合的に判断し、骨折の確定診断が行われます。

症状や疑われる部位によって、適切な検査が選択されます。

骨折の治療

応急処置と整復

レントゲン検査を行い、受傷直後の痛みや腫れを抑える処置を行い、骨のズレがある場合は、手で正しい位置に戻す「整復(非観血的整復)」が行う場合があります

固定

整復した骨が動きにくいように、ギプス、シーネ(添え木)、テーピング、包帯などで固定します。

これにより、骨の不安定が和らぎ、骨がくっつくのを助け、痛みを軽減します。

薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、内服薬(鎮痛剤、消炎鎮痛剤など)や外用薬(湿布など)が処方します。

必要に応じて、骨の形成を促す薬や、骨粗しょう症の治療薬を併用することもあります。

物理療法

骨折部位の治癒を促進したり、痛みを和らげたりするために、電気治療器、超音波治療器、温熱療法などが用いることがあります。多くは骨折部がある程度安定してきた段階で開始していきます。

リハビリテーション

ギプスなどの固定期間が終わった後は固定が必要であった分、関節などが固くなることがあります。

ギプスなどの固定期間が終わった後は固定が必要であった分、関節などが固くなることがあります。

骨がつき始めた段階で、関節の動きを改善し、筋力を回復させるための運動療法や物理療法が行います。

理学療法士の指導のもと、段階的に機能回復を目指します。

ただし、骨のズレが大きい、複雑な骨折、関節内の骨折、神経や血管の損傷を伴う場合など、手術が必要と判断される骨折については、当院では手術室がないため、提携病院を紹介いたします。

骨折は何日で治る?

骨折が治るまでの期間は、骨折の種類、部位、重症度、そして年齢によって大きく異なります。

骨折が治るまでの期間は、骨折の種類、部位、重症度、そして年齢によって大きく異なります。

一般的には数週間から数ヶ月が目安となります。

例えば、指や足の指のような小さな骨の単純な骨折であれば、ギプス固定期間を含め3~4週間程度で痛みが引くことが多いです。一方、すねの骨(脛骨)や太ももの骨(大腿骨)のような大きな骨の骨折、特に複雑な骨折では、骨がしっかりくっつくまでに3ヶ月以上かかることも珍しくありません。

小児は骨の再生能力が高いため、大人よりも早く治癒する傾向があります。 成人でも若年者は比較的治りが早いですが、高齢者、特に骨粗しょう症を伴う場合は、骨のつきが悪く、治療期間が長くかかる傾向にあります。

医師の指示(安静、固定期間、リハビリテーションなど)をきちんと守らないと、骨のつきが悪くなったり、変形したままくっついたり、再骨折したりして、治療期間が著しく延びることがあるため、定期的な受診で経過を診ていくことが重要です。

骨折したときに

飲酒しても良い?

骨折した際に飲酒することは、骨の治癒を遅らせる可能性があるため、避けるべきです。

骨折した際に飲酒することは、骨の治癒を遅らせる可能性があるため、避けるべきです。

アルコールは骨を作る細胞の働きを低下させる作用があります。

さらに、骨折直後は患部で炎症が起きているため、飲酒によって血行が促進されると、腫れや痛みが悪化し、場合によっては腫れすぎて神経を圧迫してしまう可能性もあります。

また、酔って転倒し、余計に骨折を悪化させてしまったり、他の部位を新たに怪我するリスクも高まります。

骨折を治すためには、骨の材料となる栄養素をしっかり摂取し、安静を保つことが重要です。

飲酒はこれらの治療経過に悪影響を与えるため、治療中は控えるようにしましょう。

骨折の治りを

早くする食べ物は?

骨折の治癒を早めるためには、骨の材料となる栄養素をバランス良く摂取することが大切です。

骨折の治癒を早めるためには、骨の材料となる栄養素をバランス良く摂取することが大切です。

特定の魔法の食べ物があるわけではありませんが、以下の栄養素を意識して摂ると良いでしょう。

カルシウム

骨の主要な構成成分です。牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、小魚(しらす、煮干し)などに多く含まれます。

タンパク質

骨の土台となるコラーゲンの材料になります。肉、魚、卵、大豆製品(豆腐、納豆)などを積極的に摂りましょう。

ビタミンD

カルシウムの吸収を助け、骨への沈着を促します。鮭やさんまなどの魚、きのこ類(干ししいたけなど)などに含まれます。

ビタミンK

骨の形成に必要なタンパク質を活性化させます。納豆、ほうれん草、ブロッコリーなどの食材に豊富です。

ビタミンC

コラーゲンの生成に不可欠な栄養素です。柑橘系の果物、ピーマン、ブロッコリーなどに多く含まれます。

これらの栄養素を偏りなく摂ることで、骨の回復を効率的にサポートできます。

歩くと骨密度は上がる?

歩くことは骨密度を上げるのに非常に有効な運動です。

歩くことは骨密度を上げるのに非常に有効な運動です。

骨は、適切な「負荷」や「刺激」が加わることで強くなる性質を持っています。

ウォーキングのように自分の体重を支え、かかとから地面に着地するたびに骨に重力による適度な衝撃が伝わります。

この衝撃が骨の中にある骨を作る細胞(骨芽細胞)が活性化されます。

その結果、カルシウムなどのミネラルが骨に沈着しやすくなり、骨密度が高まることにつながります。

1日5000歩から8000歩程度を週2-4回程度、行うことが理想的です。